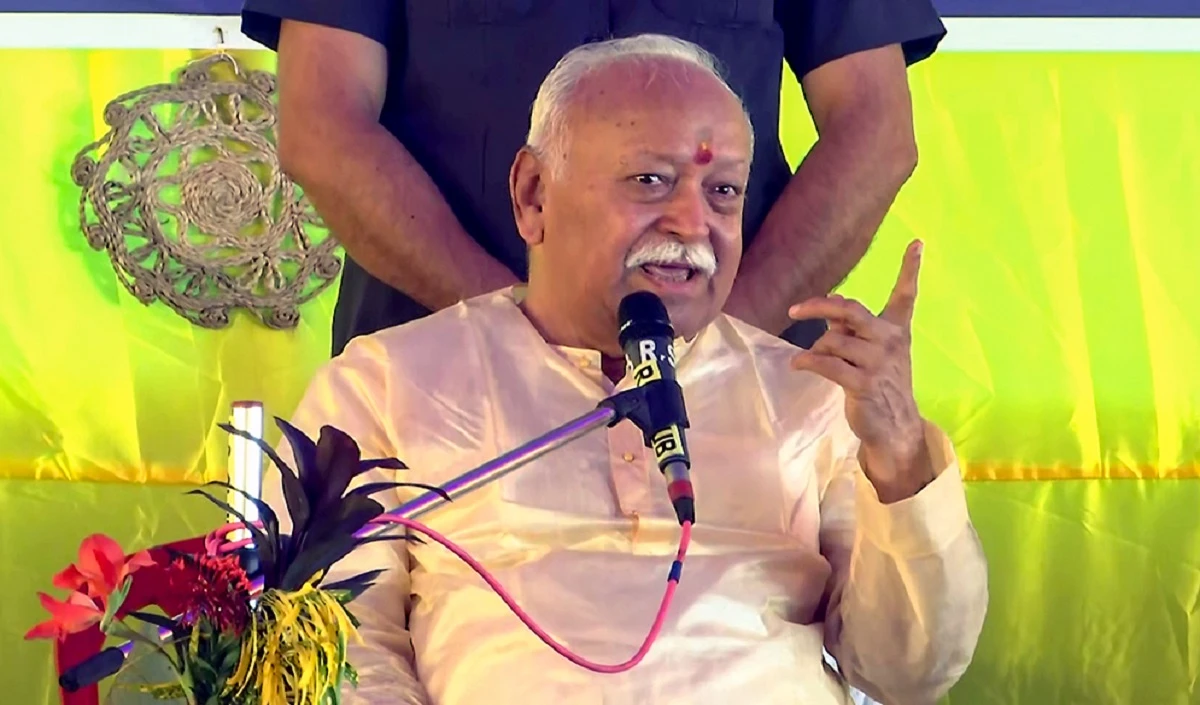

क्या हिंदुओं की जातीय मानसिकता को बदल पाएंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत?

संघ प्रमुख मोहन भागवत के 10-12 वर्षों में जातिवाद खत्म करने के बयान के बीच, यह विश्लेषण पड़ताल करता है कि क्या आरएसएस के 'सामाजिक समरसता' प्रयास केवल हिंदू एकता के लिए एक राजनीतिक उपकरण हैं। लेख जातिवाद की गहरी सामाजिक-राजनीतिक जड़ों और आरक्षण जैसे मुद्दों को देखते हुए भागवत के प्रयासों की व्यावहारिकता और मंशा पर सवाल उठाता है।

प्राचीनकाल में मनुस्मृति से लेकर आधुनिक काल के संविधान तक हिंदू समुदाय में जिस जातिवाद को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में बढ़ावा दिया गया, वह अब दुनिया के तीसरे बड़े धर्म सनातन (हिन्दू) के लिए अभिशाप साबित हो रहा है। जिस तरह से सियासी गोलबंदी के लिए जातिवाद को हवा दी जा रही है, वह किसी लोकतांत्रिक कलंक से कम नहीं है। अब तो प्रशासनिक और न्यायिक निर्णय भी इसे हवा देते प्रतीत हो रहे हैं।

इसे भी पढ़ें: नोटा दबाना अवांछित उम्मीदवारों को बढ़ावा देना है, निकाय चुनाव में मतदान के बाद बोले मोहन भागवत

मसलन, इससे निरंतर कमजोर हो रहे हिन्दू समाज की एकजुटता के दृष्टिगत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत की चिंता स्वाभाविक है। यह उन जैसे सैकड़ों मशहूर लोगों के लिए भी सार्वजनिक चिंता का विषय रहा है। लेकिन हमारी संसद और सरकार के लिए यह कोई मुद्दा नहीं है क्योंकि जातिवादी खिलौने से मतदाताओं को फुसलाने के संवैधानिक तरकीब उसने विकसित कर लिए हैं और आधिकारिक निर्णयों में भी इसका भौंडा प्रदर्शन दिखाई दे जाता है।

बता दें कि विगत 18 जनवरी 2026 को छत्रपति संभाजीनगर में संघ सरचालक मोहन भागवत ने कहा कि जातिगत भेदभाव समाप्त करने के लिए जाति को मन से मिटाना होगा, जो ईमानदारी से करने पर 10-12 वर्षों में संभव है। एक तरह से उनका यह बयान जातिवाद की गहरी जड़ों को देखते हुए आशावादी तो लगता है, लेकिन इसकी व्यवहारिकता पर सवाल उठते हैं क्योंकि जाति भारत की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संरचना में गहराई से बसी हुई है।

अब तो संविधान से लेकर जनगणना तक इसने घुसपैठ कर ली है। इसलिए जब तक सत्ता प्रतिष्ठान को सद्बुद्धि नहीं आएगी, तबतक जाति मुक्त भारत या हिन्दू समाज की परिकल्पना बेमानी प्रतीत होती है। इसलिए यक्ष प्रश्न पुनः समुपस्थित है कि क्या हिंदुओं की जातीय मानसिकता को बदल पाएंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत? क्या जाति आधारित आरक्षण सम्बन्धी सोच को बदल पाएंगे मोहन भागवत? क्योंकि जबतक ऐसा नहीं होगा, उनकी तमाम कोशिशें नाकाफी प्रतीत होंगी!

फ़िलवक्त मोहन भागवत ने बताया कि जाति मूल रूप से पेशे से जुड़ी थी, लेकिन बाद में भेदभाव का कारण बनी। उन्होंने जोर दिया कि कानून या घोषणाओं से नहीं, बल्कि मानसिकता बदलने से यह जटिल समस्या हल होगी। देखा जाए तो यह युगांतरकारी विचार पहले भी व्यक्त किया गया है, जैसे 2023 में जाति को 'पंडितों की देन' उन्होंने ही बताया था, लेकिन नेताओं और नौकरशाहों की संवैधानिक हठधर्मिता शायद उन्होंने विस्मृत कर डाली, ताकि आरक्षणवादी कोहराम न मचाएं।

कहना न होगा कि जातिवाद मुक्त भारत और हिन्दू समाज की राह में कई व्यवहारिक चुनौतियाँ भी हैं क्योंकि

जातिवाद ग्रामीण रोजगार, विवाह और राजनीति में प्रबल है, जहां आरक्षण और वोट बैंक इसे बनाए रखते हैं। भले ही प्रतिक्रियाओं में इसे 'चुनावी जुमला' कहा गया, क्योंकि ऐसे बयान कार्रवाई में नहीं बदलते। यही वजह है कि सामाजिक सुधारों के बावजूद, अंतरजातीय विवाह कम हैं और भेदभाव जारी है।

यह ठीक है कि इस दिशा में जारी ईमानदार प्रयास से जागरूकता बढ़ सकती है, लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति और कानूनी सख्ती के बिना 10-12 वर्षों का लक्ष्य अवास्तविक लगता है। फिर भी यदि यह पुनीत सपना साकार होता है तो इससे नागरिक समाज, शिक्षा और आर्थिक सशक्तीकरण में सहायता मिल सकती है। वहीं नागरिक समाज, शिक्षा और आर्थिक सशक्तीकरण से ही यह पवित्र सपना साकार होगा।

देखा जाए तो आरएसएस ने जातिवाद समाप्ति के लिए लंबे समय से सामाजिक समरसता व सामाजिक सद्भाव को प्रमुख लक्ष्य बनाया है, जिसमें जागरूकता अभियान, गांव-स्तरीय प्रयास और शाखाओं के माध्यम से कार्यकर्ताओं को प्रेरित करना शामिल है। हालांकि, आलोचक इसे सतही मानते हैं क्योंकि संगठन की आंतरिक संरचना और ऐतिहासिक रुख में जातिगत प्रभाव दिखता रहा है।

बावजूद इसके, आरएसएस ने 2023 से "सामाजिक समरसता परियोजना" शुरू की, जिसमें 13,000+ गांवों में कुओं, श्मशानों और मंदिरों में दलित प्रवेश पर रोक हटाने का सर्वे और जागरूकता अभियान चलाया। वहीं संघ शाखाओं (95,000+) के जरिए कार्यकर्ता गांवों, स्कूलों और मंदिरों में जाकर छुआछूत विरोधी संदेश फैलाते हैं, साथ में सामूहिक भोज के द्वारा भोजन करते हैं और सामूहिक विवाह को बढ़ावा देते हैं।

यही वजह है कि बिहार, हरियाणा, उड़ीसा, महाराष्ट्र जैसे चुनावों में हिंदू वोटों को जाति से ऊपर उठाने में संघ की उपर्युक्त पहल सहायक साबित हुई, जिससे भाजपा को प्रत्यक्ष लाभ हुआ। साथ ही शाखाओं में जाति-निरपेक्षता का वातावरण स्थापित हुआ। यही नहीं, संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठकों में भी इसे प्राथमिकता दी गई, जैसे 2024 के आम चुनावों तक इस विषयक अभियान चलाने का फैसला संपन्न हुआ।

इसे भी पढ़ें: प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल समाज के कल्याण के लिए हो, लोगों को इसका गुलाम नहीं बनना चाहिए: Bhagwat

वहीं, संगठन के भीतर जारी आंतरिक प्रयास के तहत संघ की शाखाओं में जाति को नजरअंदाज कर "सभी हिंदू एक परिवार" का सिद्धांत अपनाया जाता है, जिसकी शुरुआत संस्थापक हेडगेवार ने की थी। वहीं, संवैधानिक आरक्षण पर भी समर्थन जताया गया है, ताकि दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों आदि का भरोसा आरएसएस में मजबूत हो। हालांकि हालिया बयानों में इसे जातिवाद बढ़ाने वाला भी कहा गया। साथ ही साल 2024 में जाति जनगणना का संघ ने समर्थन किया गया ताकि योजनाएं बेहतर हों, बशर्ते राजनीतिक दुरुपयोग न हो।

कहना न होगा कि आरएसएस के इन सदाशयी प्रयासों के बावजूद, उस पर ब्राह्मण वर्चस्व और आरक्षण विरोध के पुराने आरोप लगते रहे हैं। आरएसएस के जातिवाद विरोधी प्रयासों पर कई गंभीर आलोचनाएं भी आई हैं, जो मुख्य रूप से इनके प्रचारात्मक, असंगठित और हिंदू एकता को प्राथमिकता देने वाले स्वरूप पर केंद्रित हैं। जिसके चलते आलोचक इन्हें सतही बताते हैं क्योंकि संगठन ने जाति व्यवस्था को जड़ से चुनौती नहीं दी।

अक्सर सवाल उठाया जाता है कि विगत 100 वर्षों में कोई प्रमुख दलित या आदिवासी संघ सरसंघचालक नहीं बना, जिससे आंतरिक ब्राह्मण वर्चस्व के आरोप बने हुए हैं। वहीं, आरक्षण पर अस्पष्ट रुख और जाति जनगणना को राजनीतिक दुरुपयोग रोकने की शर्त रखना आलोचना का कारण बना। वहीं छुआछूत जैसी प्रथाएं ग्रामीण भारत में बनी हुई हैं।

अलबत्ता, मोहन भागवत जैसे नेताओं के बयान सकारात्मक हैं, लेकिन व्यावहारिक बदलाव सीमित दिखते हैं क्योंकि जाति राजनीति में गहरी पैठ रखती है। भले ही भागवत के समग्र मूल्यांकन प्रयासों से जनजागरूकता बढ़ी, लेकिन जाति राजनीति और सामाजिक जड़ों को तोड़ने में ये पहल अपर्याप्त साबित हुए। ऐसा इसलिए कि गहरे बदलाव के लिए राजनीतिक समर्थन और कानूनी सख्ती की स्पष्ट कमी रही।

यही वजह है कि आरएसएस के जातिवाद विरोधी प्रयासों में सीमित सफलता मिली है, जो मुख्यतः जागरूकता और कुछ स्थानीय स्तर के बदलावों तक सीमित रहकर, जबकि व्यापक सामाजिक परिवर्तन में असफलता दिखती है। आलोचकों के अनुसार, ये प्रयास हिंदू एकता को मजबूत करने के लिए प्रतीत होते हैं, न कि जाति व्यवस्था को जड़ से समाप्त करने के लिए।

जहां तक आरएसएस की ऐतिहासिक और वैचारिक कमियों की बात है तो संघ ने कभी जाति-विनाश का आंदोलन नहीं चलाया, और वर्ण व्यवस्था पर अमूमन मौन रहा, जो तार्किकता वश स्वाभाविक बात है। वहीं, आरक्षण विरोधी भागवत के पुराने बयानों से दलित-बहुजन असंतुष्ट हैं, और उनके प्रयासों को छुआछूत रोकने तक सीमित माना जाता है। इतना ही नहीं, आरएसएस की समरसता सम्बन्धी अभियानों को सतही तक कहा जाता है क्योंकि ये जाति व्यवस्था की जड़ों पर प्रहार करने के बजाय छुआछूत जैसे सतही लक्षणों को ही लक्षित करते हैं, जबकि वर्णाश्रम धर्म को अप्रत्यक्ष रूप से बनाए रखते हैं।

यही वजह है कि आरएसएस के दलित-ओबीसी आलोचक इन्हें हिंदू एकता मजबूत करने का प्रचार माध्यम मानते हैं, न कि सच्चे सामाजिक न्याय का उपकरण। खासकर वर्ण व्यवस्था पर मौन अभियान अस्पृश्यता विरोधी दिखते हैं, लेकिन जन्म-आधारित जाति और वर्ण प्रथा को चुनौती नहीं देते, जो भेदभाव की मूल जड़ है। यह ठीक है कि आरएसएस विचारक दत्तोपंत ठेंगड़ी जैसे नेताओं ने समरसता को हिंदू संगठन की पूर्वशर्त बनाया, जबकि कांशीराम जैसे दलित नेताओं को उन्होंने "बाधक" कहा।

उधर, आरएसएस के पूर्व सदस्यों ने भी शाखाओं में जातिगत भेदभाव का खुलासा किया है। पूर्व कारसेवक भंवर मेघवंशी जैसे लोगों ने भी शाखाओं में जातिगत भेदभाव का अनुभव किया। जिससे दशकों बाद भी कोई व्यापक सामाजिक परिवर्तन नहीं दिखा; और 99 वर्षों में भी शीर्ष दलित नेता का अभाव सतहीपन दर्शाता है। लिहाजा, आरएसएस के सामाजिक समरसता अभियानों को विपक्षी ताकतों के खिलाफ हिंदू एकता मजबूत करने का हथियार माना जाता है, न कि वास्तविक सामाजिक न्याय का।

अन्य न्यूज़